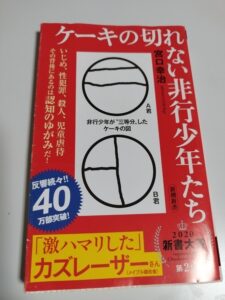

「ケーキの切れない非行少年たち」という書籍をご覧になったことはありますか。

2020年新書大賞第2位に選ばれた有名な書籍です。

この記事は、お子さんについて次のような課題を感じておられる方に向け書いています

- 学校生活・社会生活で困りごとを抱えている

- 注意力・記憶力・想像力を高めたい

- 手先が不器用・落ち着きがない・運動が苦手などを改善したい

ケーキを三等分できない背景

この書籍の著者である宮口幸治さんは、児童精神科医として医療少年院に勤務していたときの経験から、問題を起こす子どもには、自分の起こした出来事について反省に至る以前に『認知の歪み』があり、なぜその出来事がいけないことだったのか本当の意味でわかっていないのだということに気がつかれました。

書籍表紙の『非行少年がケーキを3等分した図』が問題とされるのは、このような切り方をしているのが幼い子どもではなく、凶悪犯罪を起こしている中学生・高校生の年齢の非行少年たちだからです。

悪気はないのに残念な結果になってしまう子どもたち

彼らに見えている世界、すなわち世の中のすべてのことが

- 『歪んで見えている可能性がある』

- 『見る力、聞く力、見えないものを想像する力がとても弱く、そのために話を聞き違えたり、周りの状況が読めなくて対人関係で失敗したりいじめにあったりして、非行グループにしか自分の居場所がなくなるケースが多い』

- 『認知の歪みが、非行の原因になっている』

と著者は考え、学校現場から行える認知機能に着目した新しい取り組みを提唱しました。

もちろん発達が気になるお子さんのすべてがこのケースにあてはまるわけではありません。

ですが学校では、『勉強についていけない』『友達の輪に入れない』など、子どもひとりひとり困り感を抱えていても、不登校やいじめなど大きな問題につながっていなければ、なかなか個別に支援の手を差しのべることは難しい現状があるかもしれません。

成長とともに改善されるようなケース、練習など時間を多くとることで補えるケース、クラス替えなど新しい人間関係が始まることによって好転が見込めるケースなど、子どもの抱える困り感が一時的なものであればこの限りではないのですが、本書で問題とされるのは「気づかれない子どもたち」と表現される子どもです。

抱える課題が、一時的なものではない場合なのです。

適切な支援のないまま成長し、『人とおなじように仕事ができない』『対人スキルが乏しく、すぐキレる』大人になれば、職を転々とすることにもなりかねず、安定した生活を送ることが難しくなることもありえます。

具体的な例でいうと、学校生活において「相手には自分の声が聞こえなかっただけかもしれないのに『相手から無視された』と思い込み、自分を否定する方向以外に気持ちが向かわない」「自分の身体がうまくコントロールできないがゆえに体育が苦手になり、からかわれることが続きだんだんと消極的な性格になっていく」「自分の力加減が自身で把握できてない結果、人や物に対して乱暴な子と思われてしまうことがある」。

大勢の子どもたちを見ていると、本人に悪気はないであろうに残念な結果になってしまうお子さんが少なからずいます。

時間が解決してくれない課題があるなら、早く気づいてフォローしてあげることが必要です。

認知機能が低いと学習面・社会面・身体面に影響があります。

認知機能の向上は、学校や社会で困らないようにすることにつながります。

認知機能向上への取り組み

著者の提唱する学習の土台となる認知トレーニングを「取り入れてみようかな」とお考えの方に、本書を読んで認知作業トレーニングに感銘を受け、職場で実践するために調べた本のなかから私がおすすめする宮口幸治さんの書籍と、その他にも良い取り組みだと考えられる書籍も併せてご紹介します。

- 抱える課題に気がつき始める年長から小学生に向けて書かれたものが多いですが、大人の脳トレとしても使えます。

- 知育を謳う幼児教室のプリント教材として、次に紹介するコグトレと似た取り組みをしているところも多いです。

①不器用な子どもたちへの認知作業トレーニング

先述の宮口幸治先生著「不器用な子どもたちへの認知作業トレーニング」

運動面での身体的不器用さへのアプローチをDVD付きでわかりやすく書かれてあります。

②発達障害の子の脳を育てる運動遊び

発達障害児支援室こどもプラス代表 柳澤弘樹先生の柳沢運動プログラムを活用した運動遊び。

家庭で楽しく、簡単にできる取り組みが多数紹介されています。

③ 6~12歳 発達が気になる子を理解して上手に育てる本「小学校で困ることを減らす親子遊び10」

「うちの子なぜ、しでかすの?」「なぜ、できないの?」のなぜ?を理解し、働きかけるためのガイドブック。小学校生活は、スタートから楽しく過ごしてほしいです。

④1日5分教室で使えるコグトレ

困っている子どもを支援する認知トレーニング122

学習の土台をつくる・身体の使い方を学ぶ・社会性を高める、コピーして使えるワークシート&トレーニングです。

⑤1日5分教室で使える漢字コグトレ

新学習指導要領に準拠した 学年別漢字学習+認知トレーニング。

コピーして使えるワークシート152題。小学校1年~6年。

⑥ 発達の気になる子の学習・運動が楽しくなるビジョントレーニング

「音読をすることや本をスムーズに読むことが苦手」「授業中に板書をノートに書き写すのに時間がかかる」「ボール遊びなどの運動が苦手」「手先が不器用で箸やはさみなどを使うのが苦手」など学習や日常生活において苦手や困難を感じる子どものなかには視覚機能(見る力)に問題を抱えている場合があります。

課題別に、トレーニング方法がわかりやすく記載されています。

巻末には、一般の眼科ではできない視覚機能を検査することができる機関が紹介されています。

⑦カードゲーム COGET

COGET コ・ゲット 基礎学習脳力を強化! 遊びながら脳力トレーニング【対象年齢6歳以上】

>>

●COGET(コグ・イーティ)とは?

本商品COGET(コ・ゲット)のゲームは、コグトレ(COG-TR)の中のCOGET(コグ・イーティ)の領域を扱っています。COGET(コグ・イーティ)とは学習の土台となる認知機能(記憶、言語理解、注意、知覚、推論・判断)を「強化するトレーニング」で、社会面、学習面、身体面の3方向からの包括的プログラム「コグトレ」の一つです。「コグトレ」は、マスコミや全国の多くの学校、医療機関等でも注目されています。

<<

【コグトレ】大切にしたいこと

大切なのは、気づいてあげること。

叱る・注意するだけでは、解決しないことがありました。

一般の眼科で検査できない視覚機能について記述がある「発達の気になる子の学習・運動が楽しくなるビジョントレーニング」は、課題を感じておられる方には一読をおすすめしたいです。

認知機能が低いと学習面・社会面・身体面に影響があります。

認知機能の向上は、学校や社会で困らないようにすることにつながります。

ゲーム感覚で楽しみながら困りごとが改善できると、親子ともに嬉しいですね。